Sono 33 le persone senza fissa dimora (31 uomini e 2 donne) che dall’inizio dell’anno a oggi hanno perso la vita in Italia: a Milano sono due, uno a Varese e un altro a Nerviano. I dati sono di Fio.Psd (Federazione italiana organismi per le Persone senza dimora), ma sono sotto stimati, perché non esiste un database ufficiale. In ogni caso si registra un trend crescente nei decessi, i dati degli ultimi tre anni parlano chiaro: 250 morti nel 2021, 399 nel 2022 e 415 nel 2023 (86 in Lombardia).

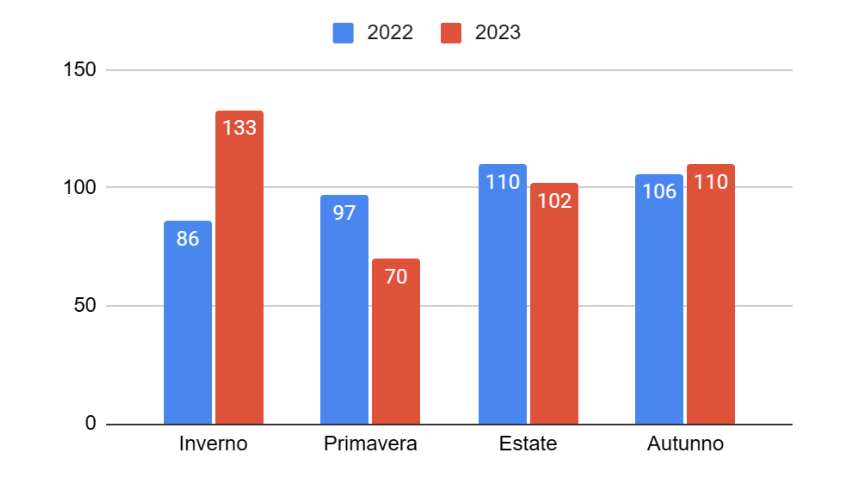

È vero che le persone senza dimora muoiono tutto l’anno, ma il freddo colpisce particolarmente e porta alla morte. Oggi a Milano si sta facendo abbastanza? «Negli ultimi anni si è andato a costituire un sistema abbastanza diversificato che ha cercato di superare la logica emergenziale che prevaleva fino a una decina di anni fa – dice Alessandro Pezzoni, responsabile dell’area di bisogno di Caritas ambrosiana e vicepresidente Fio.Psd -. È un sistema articolato che ha ancora punti deboli perché mancano posti letto: aumentano durante l’inverno, ma quando si passa alla primavera, estate o inizio autunno, sono insufficienti».

È vero che le persone senza dimora muoiono tutto l’anno, ma il freddo colpisce particolarmente e porta alla morte. Oggi a Milano si sta facendo abbastanza? «Negli ultimi anni si è andato a costituire un sistema abbastanza diversificato che ha cercato di superare la logica emergenziale che prevaleva fino a una decina di anni fa – dice Alessandro Pezzoni, responsabile dell’area di bisogno di Caritas ambrosiana e vicepresidente Fio.Psd -. È un sistema articolato che ha ancora punti deboli perché mancano posti letto: aumentano durante l’inverno, ma quando si passa alla primavera, estate o inizio autunno, sono insufficienti».

Quindi?

Quindi non ce la possiamo cavare dicendo solo: «Aumentiamo i posti d’inverno e abbiamo risolto il problema». Si è fatto tanto da parte del Comune, degli enti del terzo settore, ma non ancora abbastanza, soprattutto fuori dal piano freddo. E poi stiamo sempre parlando di strutture prevalentemente collettive (dormitori e stanzoni), a volte anche di dimensioni importanti, come Casa Jannacci. Seppure siano state migliorate, le strutture collettive però non sono per tutti, perché non tutti riescono ad accedervi o a rimanervi. Spesso le persone senza dimora che vivono in strada hanno situazioni molto complesse: dipendenza da sostanze, alcol o problemi di salute mentale che impediscono loro l’accesso.

Quindi non possono essere accolte persone problematiche?

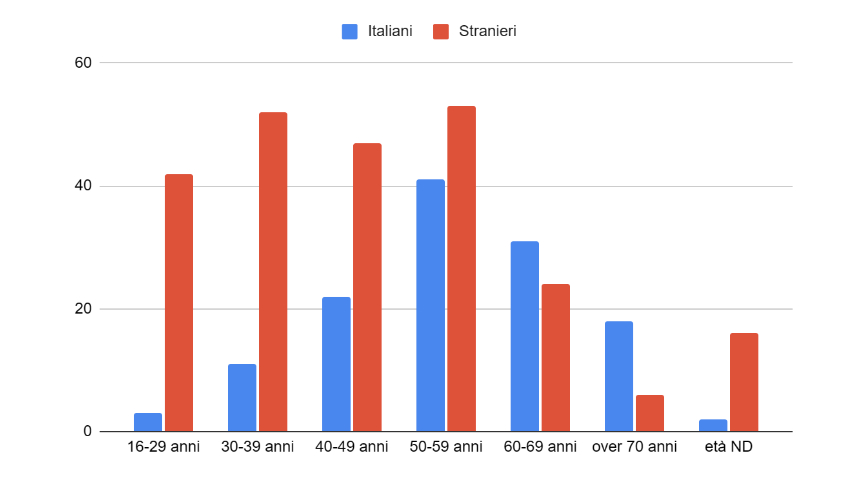

Diciamo che superato il piano freddo, la soglia improvvisamente si alza: pertanto gli alcolisti o chi ha patologie psichiche restano esclusi o non riescono a rimanere in una struttura collettiva. Se si fa un censimento si scopre che sono 600-700 le persone che dormono in strada nonostante i posti disponibili. La stessa Casa Jannacci, che 20 anni fa era un cronicario con stanzoni, ora è una struttura diversa con 400-500 posti. Oggi però occorre rimettere al centro il tema dell’abitare anche per le persone senza dimora perché è il punto di partenza.

E come?

Abitare non vuol dire necessariamente o solo offrire un posto letto in una struttura collettiva. Si tratta di rimettere al centro il tema della casa. Penso anche al modello housing first, quindi micro e piccole comunità di accoglienza. Il percorso per le persone senza dimora è storicamente un modello a gradini: si parte dal dormitorio di bassa soglia, poi si passa alla prima accoglienza, alla seconda, poi alla terza e all’housing sociale, fino ad arrivare alla casa. Questo prevede che la persona con problemi di salute mentale poi venga agganciata a un servizio che la prende in carico o che chi è dipendente da sostanze o alcol compia un percorso di disintossicazione.

A Milano il modello housing first funziona?

In città è ancora troppo debole, abbiamo un numero limitato di appartamenti, anche se il modello esiste in Italia da 10 anni. Non mi sento di dire che a Milano l’housing first sta andando bene, ci sono tante criticità e comunque non crediamo che sia la panacea universale. Oltre alla questione abitativa infatti, come dicevo, c’è il problema dell’integrazione socio-sanitaria, e qui chiamo in causa il Comune, ma anche le altre istituzioni sanitarie. I dati dicono chiaramente che le persone senza dimora, al di là della percezione che hanno sul loro stato di salute e delle storie personali, sono più esposte. Molti infatti sono i decessi per malore.

Qual è il vostro impegno in questo momento?

Le strutture sono ancora legate ai bandi, che hanno un inizio e una fine: quando poi subentra una nuova cooperativa, questa deve ricominciare da capo con la sua progettualità. Per questo stiamo provando ad avviare con il Comune un percorso di co-programmazione, che peraltro è previsto dalla legge. Il terzo settore non è solo il braccio operativo che viene ingaggiato dall’ente pubblico perché non ha gli strumenti, quindi lancia una gara d’appalto o un bando. Piuttosto va riconosciuto un know-how al terzo settore che va quindi invitato a partecipare alla co-progettazione. Siamo sulla strada giusta, ma il cammino è ancora lungo.