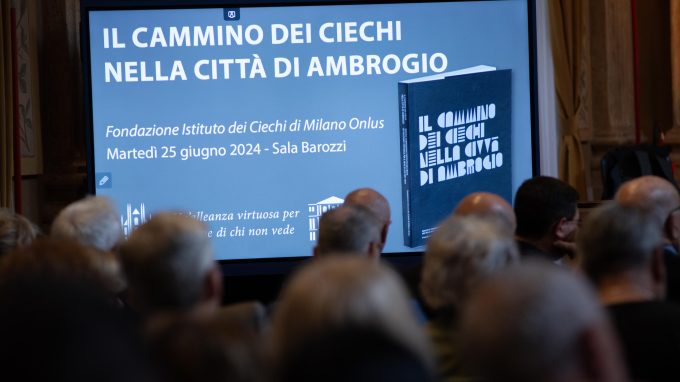

Una testimonianza di riconoscenza e di affetto per la Diocesi. L’interessante e bel volume Il cammino dei ciechi nella città di Ambrogio, edito dalla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, è questo ma anche molto di più nelle oltre 250 pagine che, in carta patinata e tante immagini attraverso un’accurata ricerca di archivio e apparati documentari, raccontano un rapporto definito, nel sottotitolo, «un’alleanza virtuosa per il bene di chi non vede».

Insomma, un volume insieme prestigioso e godibilissimo, per la cui presentazione presso la sede dell’Istituto in via Vivaio arrivano in tanti, affollando la storica Sala Barozzi.

«Una sede voluta da tutti i milanesi facoltosi e non», spiega subito il presidente della Fondazione, Rodolfo Masto, che aggiunge: «Qui non viene data solo ospitalità, ma sono stati offerti, fin dall’inizio, momenti formativi e questo si vede dai reperti museali e dai richiami ai religiosi chiamati a svolgere il loro ministero all’Istituto diventato per loro una casa».

Un Istituto che ha «giocato sempre la partita con le grandi istituzioni europee di sostegno ai ciechi a pari livello», anche grazie ai viaggi di studio dei diversi ecclesiastici, alternatisi quali rettori dell’ente, come Luigi Vitali rettore dal 1876, con il loro «generoso impegno fino alla fine degli anni ‘90», spiega Masto che sottolinea l’impegno dell’Istituto dalle origini, nel 1840, a oggi.

Quando l’ente, pur con la recente chiusura della scuola statale all’interno del suo complesso, rimane un presidio di educazione e formazione, con ben 450 ragazzi seguiti: 300 direttamente, 120 indirettamente e altri anche nel percorso universitario e professionale di avviamento al lavoro.

Senza dimenticare il Centro diurno e la Casa di Riposo, il Museo, il percorso “Dialogo nel buio”, il Centro diurno disabili benedetto dall’Arcivescovo nel 2021, le attività editoriali e di supporto per cui – auspica il presidente – speriamo, per i 185 anni «della nostra realtà, di poter promuovere un convegno sull’uso degli ausilii che sono fondamentali. Portare la storia di questo Istituto all’esterno vuole dire valorizzarla».

Il convegno

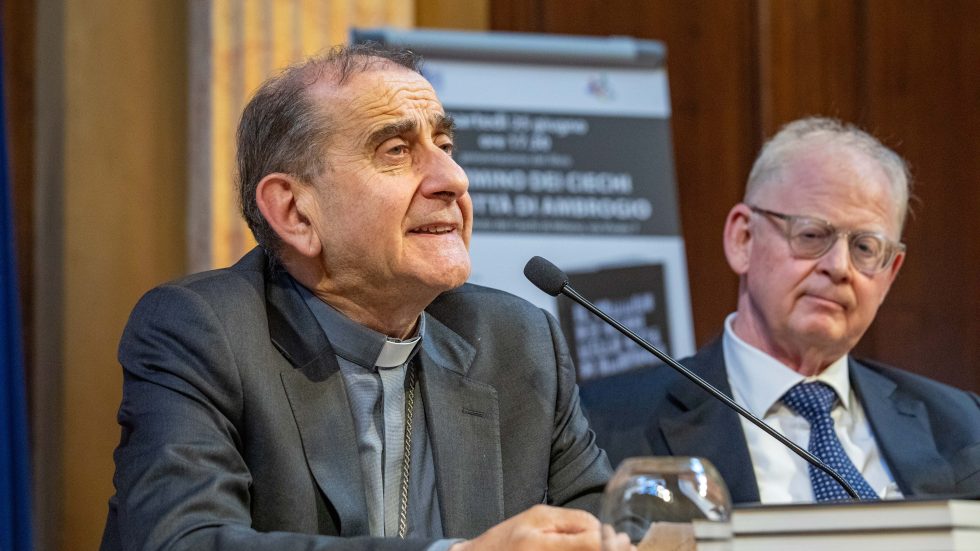

Dopo la lettura dei messaggi di papa Francesco e del presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, a prendere la parola sono le archiviste e curatrici del saggio Enrica Panzeri e Melissa Tondi.

«Un libro di studio e sartoriale, cucito interamente in Istituto, pensato per tutti con scopo anche divulgativo e fatto con il cuore», dice Panzeri, responsabile dell’Archivio storico dell’Istituto, nel suo articolato e appassionato intervento che indaga i legami tra la curia, in specifico attraverso il ruolo-chiave dei rettori e l’Istituto, fino alla lettera del cardinale Martini del 1993 all’ultimo rettore Sergio Pompilio Varesi. Un tributo di riconoscenza, appunto, che non dimentica le suore dell’Ordine di Santissima Maria Consolatrice, impegnate fin dal 1923 come responsabili del guardaroba, infermiere, e poi nella Casa famiglia dove hanno prestato servizio fino a pochi anni fa.

Un Istituto passato per diverse sedi, dagli inizi nella Pia Casa di Industria di San Vincenzo, per arrivare alla sacristia della chiesa di San Marco, passando dalla temporanea ospitalità a Villa Mirabello. Sono, infatti, presenti monsignor Gianni Zappa, responsabile della comunità pastorale Paolo VI che comprende San Marco, il presidente della Fondazione Villa Mirabello, monsignor Angelo Bazzari e don Umberto Bordoni, direttore della Scuola Beato Angelico, che ha curato il restauro di manufatti della raccolta museale dell’Istituto e ha collaborato al volume.

Ed è proprio la responsabile della raccolta, Melissa Tondi, e delineare la ricchezza documentale e artistica del Museo della Fondazione – molti i “pezzi” di altissimo pregio, calici, reliquie, dipinti, preziosi manufatti, ma anche strumenti medici e diagnostici di varie epoche, ausilii per i ciechi – come «patrimonio di storia, arte e bellezza, testimonianza di una memoria che va tramandata alle future generazioni».

La storia dei luoghi pii

Lo storico Marco Bascapé, illustra, invece, il rapporto tra Chiesa e assistenza ai bisognosi che fin dall’inizio del Trecento «segna una realtà così variegata che è utile non generalizzare, anche se ovviamente molti enti nacquero da Ordini religiosi».

Basti pensare ai luoghi pii fondati da san Carlo, «uno dei momenti più alti della presa in carico delle categorie più fragili da parte della curia ambrosiana con l’attenzione a ogni categoria – dai giovani in attesa di matrimonio alle vedove -, e l’istituzione delle Compagnie della Carità in ogni parrocchia, per rispondere in modo discreto al bisogno che, talvolta, solo il parroco conosceva».

Poi, nel 1770, con il Lombardo-Veneto, la soppressione di molti Ordini religiosi e fraternità. «L’intervento dello Stato austriaco è radicale e pervasivo, ma paradossalmente è proprio Giuseppe II che attribuisce alla Chiesa un ruolo negli enti assistenziali per l’individuazione delle necessità delegata ad esponenti del Clero. Tra i frutti delle riforme austriache, nella sua severa riorganizzazione, c’è indirettamente anche l’Istituto dei Ciechi con Michele Barozzi, il fondatore, un rappresentante al servizio del popolo che già dirige la Pia Casa dell’Industria e che, con entusiasmo, coglie l’invito di cercare una risposta al bisogno di educazione per i giovani ciechi», osserva Bascapé. È, infatti, Barozzi, durante l’episcopato del cardinale austriaco Carlo Gaetano Gaysruck, che accoglie Giuseppe Fabbrica e Antonietta Banfi, i primi due bambini di 8 anni entrati all’Istituto.

«Tra gli elementi che collegano i vari sacerdoti rettori, vi è l’essere preti che appartengono al clero più liberale, i primi 3 legati tutti a Rosmini. Sono uomini che, anche dopo Porta Pia in momenti difficilissimi, hanno attitudine a una presenza sociale del Clero nella società e di collaborazione con la vita civile».

Annalisa Rossi, sovrintendente ai Beni Archivistici e Bibliografici della Lombardia, collegata da remoto, da parte sua sottolinea. «C’è un valore pubblico che emerge dal racconto del libro: la capacità di generare un bene comune nell’incrocio tra pubblico e privato, tra realtà religiosa e laicità. Così si compie quel prodigio, tipico lombardo, di offrire la possibilità di potersi esprimere a persone con disabilità. Sarebbe operazione di estremo interesse far riemergere questa rete di enti e persone, per mettere in trasparenza e permettere a tutti di raccogliere questi incroci di competenze e vite».

Mario Barbuto, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, evidenzia l’importanza della presentazione. «Mi piacerebbe introdurre una sorta di rivoluzione copernicana, gli istituti non come luogo frequentato dai ciechi, ma che siano in funzione dei ciechi e, per questo, occorre rileggere la storia. Da tempi remoti, per arrivare a epoche diverse in cui la disabilità aveva quasi un ruolo clownistico, siamo arrivati agli istituti in cui si offrivano non sono semplice assistenza caritatevole, ma il tentativo di dare un’istruzione e una formazione lavorativa per un inserimento nella società soprattutto alle persone con disabilità sensoriale. Se oggi la disabilità, nel suo complesso, gode di attenzione, rispetto e di diritti di cittadinanza, è perché all’avanguardia di questo movimento ci sono stati i ciechi che hanno voluto essere i protagonisti del loro destino».

De Bortoli e l’Arcivescovo

Infine, intervengono il notissimo giornalista Ferruccio de Bortoli – storico direttore del Corriere – e l’Arcivescovo.

«Dobbiamo chiederci se oggi, in una Milano più ricca di quando nacque l’Istituto, saremmo capaci di creare una realtà come questa. Nella sua storia c’è la grandezza del capitale sociale per cui, nel fare il bene, le differenze si riducono e quasi si annullano, come per esempio nel convergere di fermenti risorgimentali e buon governo austriaco, tra diverse anime della Chiesa, tra socialisti e liberali. È una storia, non solo di bene, ma anche di concordanze: una storia di dialogo, solidarietà, innovazione e apertura e questo vale ieri come oggi nel riconoscimento del bene comune e dell’uguaglianza di tutti», nota de Bortoli che porta con sé due pagine del Corriere, una del 1877, dove appare una citazione dell’Istituto, definito “La manna dei poveri”, e quella del 23 maggio 1930 per i 90 anni dell’Istituto. «Dobbiamo spronare una città che già fa del bene a fare di più», dice, prima delle conclusioni dell’Arcivescovo che stila un elogio di Milano.

«Mi sono confermato, leggendo il libro, nell’idea che a Milano si accettano delle sfide e non ci sono disgrazie come essere diventato cieco o esserlo. Disgrazie che sono come un destino, mentre essere ciechi è una condizione in cui prendere atto di uno svantaggio e vedere cosa può essere fatto. Anche la ricchezza a Milano non è interpretata come un privilegio, ma come una responsabilità. La beneficenza a Milano non è un’elemosina, ma il contributo alla promozione del bene di tutti, interessandosi perché delle risorse siano impiegate affinché le persone possano esprimere le proprie potenzialità e capacità, anche se con limiti e disabilità. Forse, questo Istituto dice che c’è un modo di affrontare il tema della disabilità in modo originale, dove appunto, la condizione è un’occasione e una sfida, la ricchezza una responsabilità, la beneficenza una promozione».