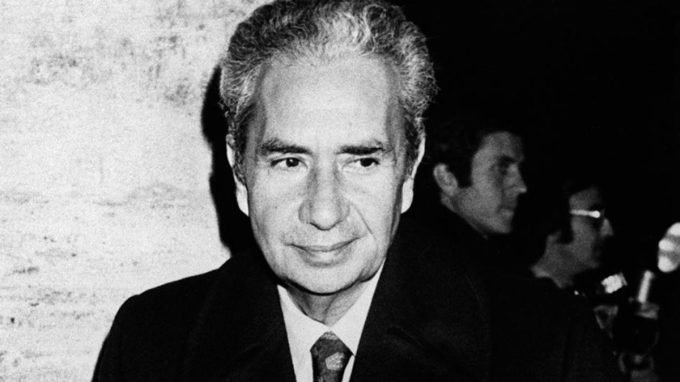

Sono passati 46 anni dalla morte di Aldo Moro. Spesso la sua figura è legata solo al ricordo della tragica fine il 9 maggio 1978, dopo 55 giorni di sequestro da parte delle Brigate rosse. Invece lo statista democristiano è stato il pilastro della democrazia italiana per 30 anni. Un’esperienza da conoscere e riscoprire, che ha ancora tanto da insegnare alla politica di oggi, un modo di concepire l’impegno per il bene comune e per consolidare la democrazia, da non dare per scontata in una stagione di pericolosi sovranismi e populismi crescenti. Ne parliamo con Guido Formigoni, docente di Storia contemporanea presso l’Università Iulm di Milano, autore del volume appena pubblicato da In dialogo Aldo Moro. Uomo del dialogo. L’intellettuale, il credente, lo statista.

In che modo Moro è stato così decisivo per la vita del Paese?

Moro è stato una persona importante fin dai tempi della giovinezza, quando fu uno dei padri costituenti, con un ruolo primario. Dopo un decennio di esperienze ministeriali e parlamentari, assunse la segreteria della Democrazia cristiana, il partito di maggioranza, perno del sistema politico del Paese. Dal 1959 al 1978 per 20 anni fino alla morte fu oggettivamente la figura cruciale della democrazia italiana, perché seppe gestire il ruolo della Dc, le sue alleanze, l’evoluzione del sistema con un’indubbia capacità di mediazione politica, ma anche di progettazione e di programmi riformatori.

Qual è stato il contributo di Moro alla Costituente?

Lavorò in modo molto vicino a quel gruppetto di giovani intellettuali, di giuristi, in particolare con Giorgio La Pira e Giuseppe Dossetti, la mente politicamente più spiccata. Ma anche con altri come Amintore Fanfani, che giurista non era. Moro si misurò con i mostri sacri della tradizione liberale e con i capi dei partiti di sinistra, che avevano un consenso, non dimentichiamolo, pari o leggermente superiore a quello della Dc, per costruire il testo costituzionale impegnandosi soprattutto a difendere l’idea di inserire la prima parte dedicata ai principi e ai valori. Tracciare non solo regole e strumenti della convivenza, pure importanti, ma il progetto di uno Stato democratico sociale avanzato, molto diverso da quello ereditato dalla tradizione, non solo dalla dittatura fascista, ovviamente, ma anche dallo Stato liberale prefascista. Questo non era scontato. Loro riuscirono a inserirlo usando il linguaggio del personalismo cristiano, mediando con il linguaggio marxista, però costruendo una sintesi che fu più di un compromesso, come a volte si dice. Fu la delineazione di un programma a cui, secondo loro, chiunque avesse governato il Paese avrebbe dovuto essere fedele.

Segue l’apertura della fase nuova del centro-sinistra. Quali sono stati gli aspetti positivi di quella stagione? E quali i limiti?

Gli aspetti positivi sono legati all’idea che il Paese stava crescendo economicamente, la società si stava evolvendo e quindi era necessario adeguare il sistema legislativo, il ruolo dello Stato, il programma di governo a questa crescita. Finalmente c’erano le possibilità per farlo in un modo più equo, come allora si usava a dire, portando le masse popolari al centro dello Stato, sottraendole a un ruolo semplicemente di sudditi e valorizzandole come protagoniste. Questo avviene con misure di riforma economica, della scuola (una grande occasione per ampliare la cittadinanza democratica), con alcune nazionalizzazioni. C’è un adeguamento dell’Italia – che aveva una legislazione che in parte risentiva del passato – alla stagione riformista che stava sviluppandosi negli Stati Uniti – pensiamo a John Kennedy -, ma anche nel Nord Europa. I limiti sono legati al fatto che questo (Moro ne era acutamente consapevole) si poteva fare solo portandosi dietro tutto il moderatismo italiano. Come aveva detto Alcide De Gasperi, la Dc era un partito di centro che si muove verso sinistra, che ha il disegno costituente come suo modello, ma può perseguirlo, cambiare gli equilibri reali del Paese, solo se non si allontana, non perde il contatto con gli elementi di moderatismo, di conservazione presenti nella società, anche nel mondo cattolico. Questo si può fare solo a prezzo di compromessi, di blocchi del progetto riformatore. In effetti, soprattutto dopo l’estate 1964, il centro-sinistra in qualche misura perde lo slancio e si assesta su una linea comunque significativa di difesa della democrazia, in un quadro che era ancora quello della Guerra Fredda, ma senza andare fino in fondo nel progetto riformatore.

Moro è stato poi artefice della cosiddetta terza fase, della solidarietà nazionale, con l’incontro con il Pci di Berlinguer. Cosa ha rappresentato quella stagione?

Quella stagione era conseguente a due fatti. Uno: l’esaurimento del centro-sinistra per scelta dei socialisti, non della Dc. Infatti anche i moderati democristiani, che all’inizio non l’avevano sostenuta, si erano ormai adattati a quell’idea. Invece il Partito socialista dopo l’unificazione fallita, la nuova scissione, si allontana definitivamente dalla Dc a metà degli anni Settanta. Secondo fatto: la crescita elettorale del Pci, portatore della nuova proposta di Enrico Berlinguer del compromesso storico. Moro non accetta quella proposta, non vuole realizzare il compromesso storico nel senso di un governo insieme ai comunisti. Dice che non è sicuramente maturo il momento, non c’è il consenso necessario, è sempre molto attento alla necessità di non creare contraccolpi reazionari. Quindi intraprende un disegno di avvicinamento reciproco, di accompagnamento del Pci fuori dall’opposizione, che per il momento non è ancora un’alleanza politica. Questa è la sostanza della solidarietà nazionale dal 1976 al 1979 e che vedrà il Pci uscire dall’opposizione e dare un contributo nella stabilizzazione della democrazia. Con un disegno che avrebbe dovuto poi evolversi, non è del tutto chiaro in quale direzione. Moro è stato sottratto violentemente al Paese, alla famiglia, alla vita, per cui ci sono interpretazioni diverse anche sul senso che lui dava e sullo sbocco ipotetico. Qualcuno pensa che si sarebbe andati verso una democrazia dell’alternanza, con una legittimazione del Pci a guidare il Paese in modo alternativo alla Dc. Quello che è certo è che Moro comprendeva questo come un passaggio, che avrebbe dovuto essere realizzato e gestito dopo un periodo di maturazione e di evoluzione interna dello stesso Partito comunista, che con Berlinguer aveva fatto passi avanti, ma che a suo parere doveva ancora proseguire.

In quei primi decenni della Repubblica Moro ha più volte sottolineato la fragilità della democrazia italiana, spesso a rischio di svolte autoritarie e golpiste, con forti presenze di organizzazioni di estrema destra o eversive come la P2. Qual è stato il suo contributo per salvare la democrazia italiana?

Come dicevamo, Moro era legato all’idea che si dovessero evitare i contraccolpi di ogni scelta innovatrice. Il suo contributo è legato da una parte alla prudenza con cui ha tentato di impostare l’esperimento del centro-sinistra prima e quello della solidarietà nazionale poi. Più incisivo e più operativo il primo, più difficile e più incerto il secondo. E soprattutto alla sua battaglia interna alla Dc nei primi anni Settanta, quando si trova all’opposizione, però dà un contributo a evitare che di fronte alla cosiddetta «strategia della tensione», agli attentati che poi avremmo scoperto essere ascrivibili ai gruppi terroristici di destra, la risposta non doveva essere di segno conservatore o reazionario, ma continuare una linea di apertura e di risposta a quello che maturava nella società, alla contestazione studentesca, al rilancio delle lotte operaie per costruire equilibri più equi e sostenibili. In una fase difficile, convulsa, anche oscura della Repubblica, il fatto che la strategia della tensione non ottenga il suo obiettivo è da ascrivere al contributo fondamentale di Moro.

Nel suo ultimo libro, sottolinea che Moro è stato primariamente un intellettuale. In che senso?

La sua vocazione primaria è sempre stata questa. Studia diritto, diventa giovanissimo docente di diritto penale, si impegna anche nella filosofia del diritto. Fa politica perché è chiamato dagli eventi, anche perché mosso da un interesse profondo interiore. Tuttavia in diversi passaggi della sua esperienza politica pensa di lasciare l’impegno e di tornare agli studi. Infatti non lascia mai l’insegnamento universitario durante tutta la sua carriera politica: oggi sembrerebbe strano, ma allora fu possibile e questo significava che voleva dare un primato a questa dimensione. Voleva discutere con i giovani dei problemi del diritto, della pena, della necessità di un governo equo dei conflitti. Questo vale anche nel suo modo di percepire la politica come risposta a una comprensione dei problemi del Paese che fosse aiutata dalla cultura, sostenuta da un’indagine colta dei problemi del momento. Quando è il segretario della Dc si inventa i convegni di San Pellegrino per dare spazio a questa dimensione di interpretazione della realtà a cui la politica doveva sempre collegarsi. Quindi essere un intellettuale per lui voleva dire anche tenere insieme politica e cultura. Con questo non rifuggiva affatto rispetto alle specificità della gestione del potere e della politica. A chi gli diceva che era più uno scienziato politico che non un politico vero e proprio, lui reagiva piccato. Quando faceva politica si sentiva una figura capace di affrontare il senso dello Stato e del potere, ma sempre nutriti di pensiero e di intelligenza che guida gli avvenimenti, come aveva scritto in una sua famosa espressione.

Moro è stato un credente, esempio emblematico di una classe dirigente cattolica che ha ricostruito il Paese dopo la dittatura e la guerra. La sua esperienza cosa racconta ai cattolici impegnati oggi in politica in una stagione così profondamente diversa?

La sua fede è sicuramente convinta, interiorizzata. Ne abbiamo squarci qua e là, perché non era uomo da esibirla in modo sfrontato. La coltivava come un’esperienza che stava sotto la sua moralità e le sue scelte. Una fede nutrita di dialogo con la cultura e l’intelligenza, secondo il modello dei movimenti intellettuali cattolici alla scuola di monsignor Giovanni Battista Montini. Una fede nutrita di una precoce esperienza di laicità vissuta in famiglia. Sua madre era una donna molto attiva nel Meridione dei primi decenni del secolo scorso, un caso piuttosto rilevante di donna impegnata, con un certo livello intellettuale, una maestra che per molti anni cercò di andare avanti a lavorare. Suo padre invece era agnostico, legato a una sorta di religione dell’umanità. Quindi c’era questa convivenza precoce di una discussione, di un dialogo tra punti di vista diversi, che poi si sviluppa per tutta la vita. Resta sempre molto attento alla dimensione ecclesiale, all’impegno dei giovani nella comunità cristiana. Come questo si traducesse poi nell’impegno politico all’interno della Dc, faceva parte di un contesto tipico dell’epoca. L’unità politica dei cattolici era stata costruita da De Gasperi per cercare di guidare la rinascita democratica in un modo il più equilibrato e il più ampio possibile. Con la Chiesa istituzione, Moro e i suoi compagni di partito ebbero anche occasioni di discutere più volte; il senso di una certa autonomia, come disse al congresso di Napoli del 1962, era molto forte. Si traduceva nell’idea per cui l’ispirazione cristiana poteva essere guida di un programma di cambiamento. Al congresso del 1973 afferma che l’ispirazione cristiana non è un vincolo confessionale, ma è una forza interiore che esprime un principio di non appagamento, una necessità di superare sempre i risultati ottenuti in vista di un adeguamento a un modello esigente.

Moro, uomo del dialogo. Quale può essere la sua eredità in un sistema politico come quello di oggi, polarizzato, urlato, con venature populiste?

Richiamare il fatto che la politica al suo meglio è la capacità di allargare il consenso, di creare forme di superamento dei conflitti, di trovare punti di mediazione. Questa è una dimensione che oggi suona piuttosto inconsueta e fuori tempo nelle modalità del dibattito politico. Bisogna anche evitare di ritenere questo una sorta di approccio compromissorio e costruito solo per evitare lo scontro e per sopire e troncare qualsiasi dialettica. C’è un’immagine nella nostra memoria storica e nella cultura italiana, della Dc come il partito di centro che riusciva a stroncare ogni discussione in una sorta di melassa senza valori convinti e disegni politici precisi. Non era così in realtà. Certamente c’era una parte della Dc che poteva essere ispirata da questo moderatismo, ma Moro – su cui tra l’altro è stato detto di tutto (qualcuno l’ha ritenuto un grande conservatore) – non fu un mediatore per la mediazione, ma invece capace di creare il consenso intorno a progetti di cambiamento. Questo era il suo modo di intendere la politica, che credo abbia ancora molto da dire per l’attualità.