«Ribelli per amore» è una definizione che ormai è entrata nell’uso, quando si parla del contributo dei cattolici – sacerdoti, religiosi, laici: uomini e donne – alla Resistenza, nella lotta contro il nazifascismo fra il 1943 e il 1945. E questo non perché sia uno «slogan» di facile impatto, ma perché nella loro sintesi estrema quelle parole racchiudono davvero il senso più profondo e ultimo della ribellione, cristianamente ispirata, alla violenza delle dittature, all’ingiustizia dei regimi, ai soprusi degli oppressori.

Anche Giuseppe Bollini, un giovane come tanti, un ambrosiano cresciuto tra oratorio, fabbrica e Azione cattolica, è stato un «ribelle per amore»: assassinato ad appena 23 anni da mano fascista, l’8 febbraio 1945. La sua è una storia «esemplare» (raccontata, fra gli altri, da Giorgio Vecchio, Vita e morte di un partigiano cristiano, In dialogo): non perché questo ragazzo abbia compiuto imprese memorabili o particolarmente eroiche, ma perché in un frangente terribile della nostra storia ha saputo schierarsi per la causa della libertà, mettendo in gioco la sua stessa vita, fino a donarla in olocausto, in una testimonianza di fede.

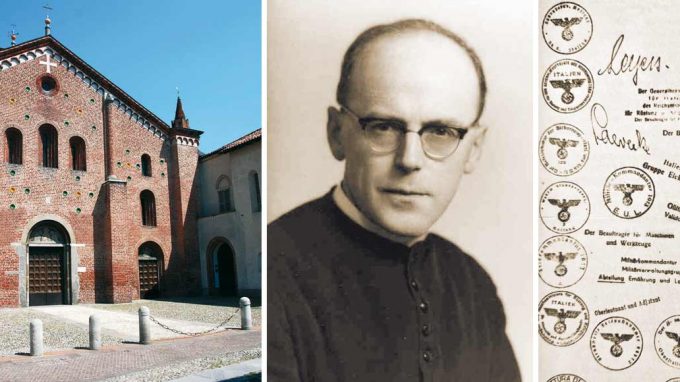

Giuseppe Bollini è nato a Legnano nel 1922, sei mesi prima della famigerata Marcia su Roma di Mussolini, secondo di quattro fratelli. Suo padre era operaio alla «Franco Tosi», stabilimento tra i più importanti in Italia per le costruzioni meccaniche. Giuseppe stesso frequenta la scuola professionale interna alla fabbrica, per poi esservi assunto come apprendista. Lavorare in quel contesto significava, in quegli anni, la sicurezza economica e l’accesso ad alcune tutele sociali: ma anche il contatto con realtà antifasciste, soprattutto di matrice comunista e socialista.

Un bravo ragazzo

Bollini è un bravo ragazzo, lo sanno tutti. Finito il turno alla Tosi, si dà da fare come riparatore per un negozio di Legnano: ogni soldo che guadagna, lo porta in famiglia. È impegnato in oratorio come catechista ed educatore, membro della Giac, il settore giovanile dell’Azione cattolica: cosa che, all’epoca, appare già «eversiva» agli occhi dei fascisti. I suoi colleghi, in fabbrica, gli danno del «paolotto», ma ammirano la sua serietà e il suo impegno.

Con la caduta di Mussolini, Giuseppe si avvicina sempre più agli ambienti antifascisti. E dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943 comincia anche un’attività clandestina, facendo da staffetta e collegamento tra gruppi partigiani: la sua faccia pulita e la sua reputazione di giovane «coscienzioso» gli sono certo d’aiuto. Anche l’essere assunto alla Tosi, paradossalmente, gli garantisce una certa libertà d’azione: essendo lo stabilimento di forte rilevanza militare, infatti, gli operai come lui non possono essere chiamati al servizio in armi (ma, proprio per questo, qui le SS non esiteranno ad arrestare e deportare, per stroncare ogni possibile resistenza).

La situazione precipita nel giugno del 1944. Per un’errata segnalazione, infatti, Bollini viene accusato di un furto in una villa: presto riesce a dimostrare la sua assoluta innocenza, ma la Tosi aveva già disposto il suo licenziamento, così che immediatamente le autorità repubblichine lo vengono a cercare per arruolarlo. È a questo punto che Giuseppe rompe ogni indugio e, grazie anche all’aiuto di alcuni sacerdoti in contatto con il Comitato di liberazione nazionale, raggiunge le formazioni partigiane della Valgrande, sopra Intra, nel Verbano. Probabilmente era sua intenzione unirsi ai combattenti di ispirazione democristiana, ma le drammatiche e convulse vicende di quei giorni lo portano tra le file «garibaldine», dove Bollini, ancora una volta, viene canzonato come «clericale», ricevendo tuttavia il rispetto di tutti, al punto da essere considerato il braccio destro del comandante, Guido «il Monco».

Il giovane di Legnano vive così l’entusiasmante pagina della Repubblica partigiana dell’Ossola, che ha creato quaranta giorni di libertà e democrazia, prima di essere stroncata nel sangue dai nazifascisti a fine ottobre del 1944. Insieme ad altri compagni, Bollini riesce a mettersi in salvo espatriando in Svizzera, dove viene internato in un campo profughi.

Tradito, catturato, giustiziato

Il desiderio di tornare a lottare e la notizia che la mamma è seriamente ammalata lo spingono però a tornare in Italia. Raccoltisi in gruppo, si affidano a una guida che avrebbe dovuto portarli oltre il confine in sicurezza, e che invece li tradisce consegnandoli nelle mani dei tedeschi (episodio, purtroppo, tutt’altro che raro in quel frangente). Giuseppe viene catturato e consegnato alla Guardia nazionale di Cannobio, dove era stato appena ucciso un repubblichino. Il destino del giovane è quindi segnato: verrà fucilato per rappresaglia.

Il parroco della zona, don Ezio Bellorini, riesce a portare a Bollini l’estremo conforto e a raccogliere le sue ultime parole, testimoniando la sua serenità e il suo eroismo – cristiano, innanzitutto – di fronte alla fine ormai ineluttabile. L’esecuzione avviene a Traffiume, frazione di Cannobio: «Io non ho rancore per nessuno – dice Giuseppe prima di essere fucilato -. Perché ho sempre avuto questo ideale: di vedere la nostra povera patria liberata da tanti odii e da tanta guerra e veramente grande e libera. Anzi, questo è il mio ultimo desiderio: che nessuno mai venga ad essere ucciso per vendicare la mia morte». Era la sera dell’8 febbraio 1945.