«Non furono dei “don Abbondio”, i preti ambrosiani nella bufera dell’ultima guerra», ripeteva il professor Giorgio Rumi, indimenticato storico dell’età moderna e contemporanea. Ricordando la dedizione con cui i sacerdoti e i religiosi della diocesi di Milano rimasero accanto ai nostri militari coinvolti nel conflitto mondiale (fino a condividerne la tragica sorte in Russia o nei lager); richiamando il sostegno che offrirono alle famiglie rimaste a casa, nei giorni terribili della fame e dei bombardamenti. Ma soprattutto rievocando il coraggio, silenzioso e nascosto, che questi uomini di Dio – così come tante donne di Dio – dimostrarono nel salvare e proteggere dalla furia nazifascista perseguitati e rifugiati, in primo luogo per motivi razziali.

Molti, infatti, sono gli episodi noti in cui suore e preti della Chiesa ambrosiana, fra il 1943 e il 1945, diedero aiuto e assistenza a cittadini ebrei (anche se, in verità, ancora più numerosi sono quelli rimasti evangelicamente ignoti…). Episodi che meritano di essere ricordati in particolar modo in questa settimana, avvicinandosi quel Giorno della Memoria in commemorazione delle vittime della Shoah che si celebra il 27 gennaio, data della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz.

Una “storia ebraica”, come la definirono i protagonisti stessi, è quella che si svolse fra le mura della Casa San Giuseppe a Varese. Dal 1934 l’istituto era la sede della Congregazione delle Ancelle di san Giuseppe lavoratore (tuttora assai attiva), che all’epoca accoglieva quelle ragazze che, venendo in città per motivi di lavoro (come operaie o domestiche), si trovavano lontane dalle loro famiglie e dalle loro parrocchie d’origine, bisognose di un tetto come di una guida spirituale. Ma con l’aggravarsi del conflitto, la Casa di via Griffi diede accoglienza a un gran numero di sfollati e a coloro che avevano perso le loro abitazioni a causa delle incursioni aeree. E, in gran segreto, cominciò ad offrire rifugio anche ad ebrei e a ricercati politici.

Regista di questa pericolosa operazione era monsignor Carlo Sonzini (1878-1957), nobile e venerata figura di cui oggi è in corso il processo per la causa di beatificazione.

Canonico teologo della basilica di San Vittore a Varese, fondatore delle Ancelle stesse, don Carlo era stato chiamato dal cardinal Ferrari a dare vita nel 1914 al settimanale cattolico Luce!, del quale fu a lungo anima e direttore. Con le doti pratiche e organizzative che sempre lo contraddistinsero, il sacerdote varesino diede avvio anche a una tipografia, che nei mesi tristi della Repubblica di Salò divenne un punto di riferimento per il movimento di resistenza, stampando clandestinamente carte d’identità e documenti falsi che salvarono la vita a centinaia di persone, nonché manifesti che, affissi di notte, inneggiavano alla lotta per la libertà.

Casa San Giuseppe rappresentava la prima

Lo stesso direttore del Luce! rievocherà sulle pagine del settimanale diocesano, all’indomani della Liberazione, alcuni dei casi più eclatanti che portarono alla salvezza di rifugiati e ricercati. Come nel caso di quella giovane madre ebrea che, già braccata dai repubblichini, affidò disperata a don Carlo suo figlio di 4 anni: il quale, per riuscire a nascondere il bambino, organizzò addirittura un rapimento simulato, con tanto di parrucche e travestimenti! O quella volta che veri partigiani orchestrarono, d’accordo con le suore, un finto attacco alla Casa San Giuseppe per eludere la sorveglianza dei soldati tedeschi e portare oltre confine alcuni ragazzi ebrei che erano lì confinati…

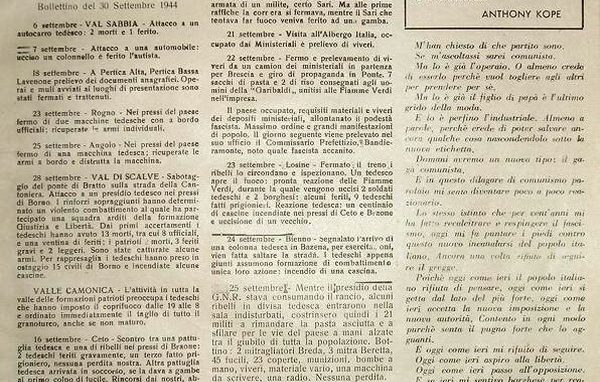

Il prestigio, e non soltanto ecclesiastico, di cui godeva monsignor Sonzini lo misero al riparo da immediate ritorsioni da parte dei nazifascisti, che pur avevano forti – e a questo punto fondati! – sospetti su di lui, tanto da deferirlo al Tribunale di guerra e a scrivere in un dispaccio del 16 settembre 1944 di provvedere al suo arresto «appena pervenuti alle prove della colpevolezza», considerandolo alla stregua di un “criminale” e quindi passibile della pena di morte…

Momenti da aver paura, certo. Eppure, come scrisse lo stesso don Carlo, «l’ombra di don Abbondio mi stava innanzi come un monito; ne andasse la vita, don Abbondio in quella congiuntura non doveva far scuola assolutamente». Come appunto fu. Per lui e per altri sacerdoti ambrosiani nell’ora più grave della carità cristiana.