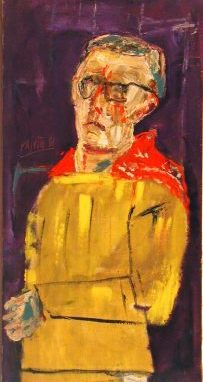

Difficile dimenticare quella piega amara della bocca. In un’atmosfera che sembra ancora sognante e “chagalliana”, Guido Pajetta tracciava gli estremi ritratti di sé, malato, orgoglioso, quasi una laica icona di un’umanità vissuta fino in fondo. Gli ultimi anni, morirà nel 1987, Pajetta li aveva passati all’ombra della basilica di San Simpliciano, poco distante da quell’accademia braidense dove aveva studiato e dove si era formato. Della severa mole romanica si riempiva lo sguardo, quasi non volesse più vedere altro, quasi avesse visto abbastanza. Troppe domande, troppi interrogativi. Una sofferenza. Soprattutto per chi, come lui, non era fatto per i giochi triviali delle mode improvvisate, né per le banalità camuffate d’ingegno.

In mille esperienze, in mille viaggi nelle straordinarie, angoscianti profondità del ventesimo secolo, Pajetta aveva assorbito umori e disillusioni, drammi e speranze. E spesso, nel grido di tante sue figure, aveva urlato il suo “basta” agli orrori della violenza, all’ipocrisia, alla falsa comunicazione, al materialismo, alla tecnologia che schiaccia l’uomo invece di sostenerlo… Ma ora, negli ultimi anni, quel grido si era fatto sempre più intimo, sempre più profondo, impossibilitato perfino a fuoriuscire all’esterno. E le labbra di Guido rimangono serrate. No, davanti a quella piega amara della bocca proprio non si riesce a far finta di niente…

Accostare la pittura di Guido Pajetta non è semplice. Addentrarsi nella complessa personalità dell’artista ancora meno. Eppure i suoi dipinti affascinano, turbano, interrogano. Impossibile evitarli, una volta che vi si è incappato. Come nella grande, bella mostra oggi in corso a Milano, nelle sale di Palazzo Reale, con l’omaggio dell’ingresso gratuito per tutti (fino al prossimo 1 settembre), a cura di Paolo Biscottini, che della Fondazione Guido Pajetta è anche presidente. Una rassegna che ripercorrendo la vita del grande pittore italiano, attraversa per intero il secolo Ventesimo: storia, arte, ansie, rivoluzioni, dittature, guerre, drammi, paure, rinascite, illusioni e disillusioni.

«Miti e figure tra forma e colore» è il sottotitolo della rassegna (con catalogo di Skira), che attraverso un centinaio di dipinti illustra i diversi temi e momenti della ricerca pittorica di Pajetta. Ed ecco allora i primi passi di Guido secondo la tradizione ancora ottocentesca di Tallone e Alciati. Ecco il rinnovamento della sua pittura con l’adesione alle formule novecentiste di Sironi, e il loro superamento poco oltre in visioni metafisiche e surreali. Ecco negli anni Quaranta il chiarismo lombardo rigenerarsi nella vivacità cromatica suggerita da Matisse, dopo aver aggirato gli echi cubistici e picassiani. Ecco infine il funambolico gioco fra tragico e grottesco, in un espressionismo sempre più esistenzialmente esasperato…

Ricerca, continua. Confronto, sempre. Ma per vocazione, per elezione. Perché non fu mai mestiere, quello di Pajetta, né calcolo, né studio. «Io non sono arrivato alla “pittura”», confidò più volte: «Ci sono nato». La sua sola Musa fu la più terribile e la più dolce, l’unica a cui un artista dovrebbe prestare orecchio: l’ispirazione. Cosa poi sia questa “ispirazione” è impossibile a dirsi. Accade, semplicemente. E travolge. «Sono quindi, e soprattutto, un istintivo, ancorché aggiornato», spiegava ancora l’artista. «Davanti a una tela bianca che attende il “Miracolo” (quando questo avviene…) di vestirsi di forme e colori, non posso che attendere che qualche cosa si muova dentro. Solo allora, e non prima “a freddo”, mi metto al lavoro. E come “ditta dentro, vo significando”».

Un istintivo, tuttavia, che riflette, che analizza, che studia. Un istintivo tanto poco naïf, che maledice quasi quell’«enorme bagaglio di cultura» che si trascina dietro – perché gli rallenta il passo, invece che farlo volare…-, senza potervi tuttavia rinunciare. E che per tutta la vita, e negli ultimi anni soprattutto, non può smettere di riflettere sulla forza e sulla debolezza dell’arte, sull’apparente inutilità di quella Bellezza, che salva chi accetta di lasciarsi salvare.